自2019年首批5G手机上市以来,国内市场已形成“sub-6GHz为主、毫米波为辅”的技术格局。截至2025年,5G手机渗透率突破85%,但技术演进正从“连接能力”转向“场景赋能”。

技术分野:sub-6GHz与毫米波的差异化竞争

sub-6GHz凭借覆盖广、穿透力强的优势,占据国内90%以上市场份额,其峰值速率达1.5Gbps,可满足4K直播与云游戏需求。而毫米波虽仅用于体育场馆、交通枢纽等高密度场景,但其10Gbps速率与1ms时延,正推动AR远程协作、全息通信等新兴应用落地。例如,2025年北京冬奥会已试点毫米波网络,实现8K视频实时传输与运动员数据监测。

场景重构:从消费电子到产业互联网

5G手机正成为工业互联网的关键节点。在青岛港,5G手机可连接AGV小车,实现货物分拣精度提升至0.1mm;在三一重工,工程师通过手机AR眼镜远程指导设备维修,故障解决效率提高60%。此外,车联网领域,5G手机与车载系统深度融合,实现V2X(车与万物互联)通信,例如前方事故、红绿灯倒计时同步等功能。

未来挑战:功耗与成本的双重考验

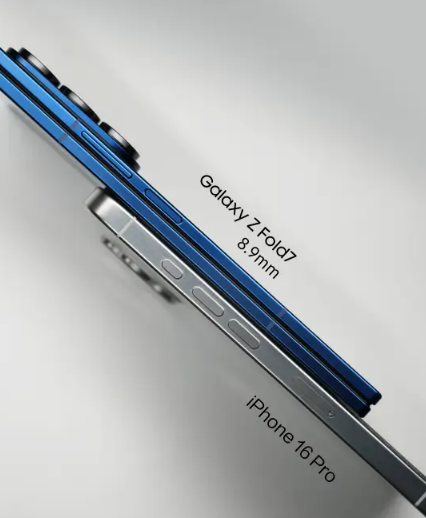

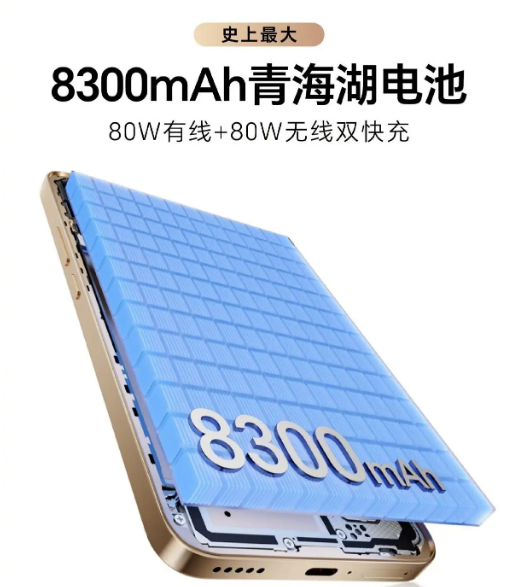

尽管5G技术成熟,但手机续航压力仍存。当前旗舰机型平均5G续航较4G缩短20%,厂商解决方案包括:采用可变天线调谐技术、AI预测网络需求动态切换4G/5G、以及增大电池容量。例如,iPhone 17 Pro Max通过5000mAh电池与A19 Pro能效优化,实现5G连续视频播放18小时,较上代提升35%。而在成本端,5G芯片价已降至15,这限制了其在中低端机型的普及。

版权声明:本文仅代表作者观点,不代表多维5g网立场。

本文系作者授权多维5g网发表,未经许可,不得转载。